- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Julia Dorninger-(Re)mapping the border

7. Juni 2023 @ 19:00 - 28. Juni 2023 @ 18:00

Eröffnung am Mittwoch, 7. Juni 2023, 19.00 Uhr

Begrüßung: Lisa Spalt (MAERZ)

Zur Ausstellung spricht: Sabine Pollak

Architektin, Leitung raum&designstrategien, Kunstuniversität Linz

Sabine Pollak

(re) Mapping the Border

Einige Gedanken zu Grenzen.

„Früher kamen die Leute noch hierher, um Grenze zu schauen“. Diesen deprimierenden Satz hörte ich einmal in einem der Grenzorte zwischen Österreich und Tschechien. „Heute machen sie nicht einmal mehr das.“ Steht man an einer Grenze, ist die Perspektive wichtig. In welche Richtung blickt man wohin, von welchem Standpunkt aus. Grenzen schreiben sich als Linien in den Boden ein. Sie teilen den Raum in zwei Hälften, in hier und dort, diesseits und jenseits, innen und außen, östlich und westlich, nördlich und südlich der Grenze. Bewegt man sich entlang der Grenze, so wie Julia Dorninger, zwischen Österreich und der ehemaligen Tschechoslowakei, so fand 1989 ein Perspektivenwechsel statt. Endlich war das Land da drüben zurückgekehrt nach Europa. Ex-Grenze, Ex-Zone, Ex-Zaun, Ex-Sozialismus.

Dennoch bleiben die Kategorien „Ost“ und „West“ bestehen. Sie haben sich tief in uns und in die Landschaft eingeschrieben. Ost und West beschreiben jeweils nur eine Hälfte des Sehkreises. Ich stehe im Westen und blicke in einem Halbkreis von 180 Grad nach Osten.

Den „Eisernen Vorhang“ gibt es schon lange nicht mehr. In der mentalen Geografie ist er jedoch bis heute präsent. Über Jahrzehnte hindurch begriff man mit der Grenze auch die Grenze der Zivilisation. Das dort kennt man nicht, man vermutet nur. Das Eigene und das Andere. Christoph Ransmayr nannte jenen Ort an der Grenze zwischen dem (vermeintlichen) Westen und (ehemaligen) Osten den blinden Winkel Europas. Der blinde Winkel Europas sei jener Sehbereich, der außerhalb des einzusehenden Kreisausschnittes liege. Je nach Blickrichtung befinde sich entweder das eigene oder das andere Land im Bereich partieller Blindheit, was sich nur durch ständiges Bewegen und Herumschauen verhindern lasse.[1] Also drehen wir unsere Köpfe und die Körper gleich mit. Eine Grenze zu überschreiten bedeutet, ein Tabu zu brechen. Grenzen sind eigentlich unüberschreitbar und unüberwindbar. Und dennoch passiert es immer wieder. Die Grenze braucht die periodische Überschreitung, um bestehen zu können. So wie das Tabu die Überschreitung braucht, sonst wäre es nichts mehr wert. Grenze und Grenzüberschreitung bedingen einander.

Als die Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei noch eine schwer bewachte und bewaffnete war, fuhr man von beiden Seiten heran, um Grenze zu schauen. Jan Tabor, ein Freund und sehr geschätzter Literat und Architekturtheoretiker, er wurde 1944 in Poděbrady/Tschechien geboren und starb vor zwei Jahren in Venedig. Kein so schlechter Weg. Er schilderte es mir so:

„Gleich hinter Hainburg, das mir wie eine bedeutende Hafenstadt vorkam, sah ich die Silhouetten von Rom, Paris, New York, Honolulu und Rio de Janeiro in den Himmel ragen.“[2] Prag liegt geografisch westlich von Wien, die Grenze bildet nach wie vor die Grenze zum Osten.

Grenzen müssen gezogen werden. Sie gehören (bis auf etwaige Niemandsländer dazwischen) zu jeweils zwei Ländern und markieren auch jeweils deren äußersten Rand. Sie werden hin- und hergezerrt von unsichtbaren Kräften, gedehnt, gestreckt, gezogen, gedrückt, geformt. Es gibt kaum eine andere Grenze in Europa, die so hin- und hergezerrt wurde, wie jene zwischen Tschechien, der Slowakei und Österreich.

Um sich zu vergewissern, dass alles seine Richtigkeit hat mit den Grenzen, werden Karten gezeichnet. Karten sind abstrakte Mittel zur Herstellung von Grenzen. Dabei haben Karten nicht immer viel mit Land und Landschaft gemein. Die schönste Karte hilft nichts, wenn das Land zu Grunde geht. Jose Luis Borges erzählt dazu die Allegorie Von der Strenge der Wissenschaft: Ein verrückter Herrscher befiehlt seinen Kartographen, die Landkarte eines Reiches immer größer und detaillierter zeichnen. Schließlich ist die Karte so groß, dass sie im Maßstab 1:1 das gesamte Reich bedeckt. Mit dem Verfall des Reiches beginnt auch die Karte zu verfallen und verbleibt schließlich als in die Erde eingeschriebenes Palimpsest. Heutige Karten sind oft präziser als das Territorium selbst, vor allem sind sie oft wichtiger als das Territorium. So wie der Blick auf das Land bedeutender ist als die Bewegung durch das Land. Das Bild der Reise ist wichtiger als das Reisen selbst.

Staatsgrenzen verdoppeln sich als mentale Grenzen. Dazu noch einmal Jan Tabor, der Architekt und verrückte Gedankenverstricker: Im Leben der Bewohnenden in der Tschechoslowakei seien die mentalen Grenzen in den 1960er Jahren multipel gewesen.

„Zugleich mit dem Entstehen der lebensgefährlichen Staatsgrenze wuchs um und in uns ein Bündel von feinen und feinsten Alltagsgrenzen, die nicht zu beachten ebenfalls gefährlich hätte werden können. Eine der wirksamsten und merkwürdigsten Alltagsgrenzen war die Schwelle unseres Hauses. Sie war so wirksam, dass sie schlagartig aus öffentlichen Kommunist:innen private Antikommunist:innen machte, Sprachregelungen veränderte, Verhaltensgewohnheiten umdrehte, Reflexe ausschaltete und Denkweisen umpolte. Die Grenzen in unserem Bewusstsein bestimmten auch das Unterbewusstsein, spalteten uns in Mein-Ich und Ihr-Ich, Innen-Ich und Außen-Ich, ich und die anderen.“[3]

Territoriale Karten schreiben sich also in das Land und Gedächtniskarten in den Körper ein. Welche bleiben länger erhalten – faktische oder fiktive Grenzen? Die im Land oder jene in den Körpern? Was für eine seltsame Idee es ist, Landschaften durch Grenzen zu teilen. Hier ein Stück Land, dort ein Stück Land. Kein Vorankommen mehr, hier geht es nicht weiter, Achtung, Todeszone.

Die Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei ist (oder war) 453 km lang. Entlang dieser Grenze starben mehr Menschen als entlang jener zwischen BRD und DDR. Die Grenzsoldat:innen vermerkten über 600 Todesfälle. Menschen starben durch Minen, wurden erschossen oder durch einen geladenen Stacheldraht getötet. Die Grenze selbst war mehr als bloß eine Grenzlinie, sie war eine Zone, teils bis zu zwölf Kilometer tief. Entlang der Grenze zu gehen, heißt also immer auch, sie zu queren. Eine letzte Theorie von Jan Tabor. Er schreibt: Jede Landschaft ist nicht nur durch politische Grenzen geteilt ist, sondern vor allem durch Religionen. So gäbe es große Unterschiede zwischen der katholischen und der protestantischen Landschaft. Jede Landschaft habe ein Gedächtnis, so Tabor. Und je nachdem, wie viel von diesem Gedächtnis ausradiert worden sei, je mehr oder weniger die Gedächtnisträger aus der Landschaft wegrationalisiert hätten, je mehr oder weniger eine Landschaft ökonomisiert sei, desto eher sei sie entweder katholisch oder protestantisch. Hier die Mystik, dort das Geld. Hier das Unkraut, dort der Rasen.

Nun aber zurück zur Künstlerin, die sich an die Grenze begibt. Auch sie erstellt Karten. Sie zeichnet, malt, collagiert und kartiert den Raum entlang der Grenze. Inzwischen haben wir ja den Begriff der Karte längst unendlich geöffnet. Guattari und Deleuze haben es uns vorgemacht. In tausend Plateaus schreiben sie, man könne Karten (im Gegensatz zum Plan) zerreißen, zerlegen, umkehren, montieren, man könne sie als Kunstwerk begreifen, als einen politischen Akt oder einfach nur als Mittel zur Meditation. Voila!

Hätten Guattari Deleuze, als sie 1980 Tausend Plateaus schrieben, den Begriff künstlerische Forschung gekannt, hätten sie ihn darin mit Sicherheit beschrieben, analysiert, in seine Bestandteile zerlegt und dann neu eingefügt. Das ganze Buch ist eine künstlerische Forschung, ja was denn sonst? Dieses ständige Abschweifen, Ausufern und Assoziieren. Die drei großen A–s der künstlerischen Forschung, Tripple A of Artistic research: Abschweifen, Ausufern, Assoziieren.

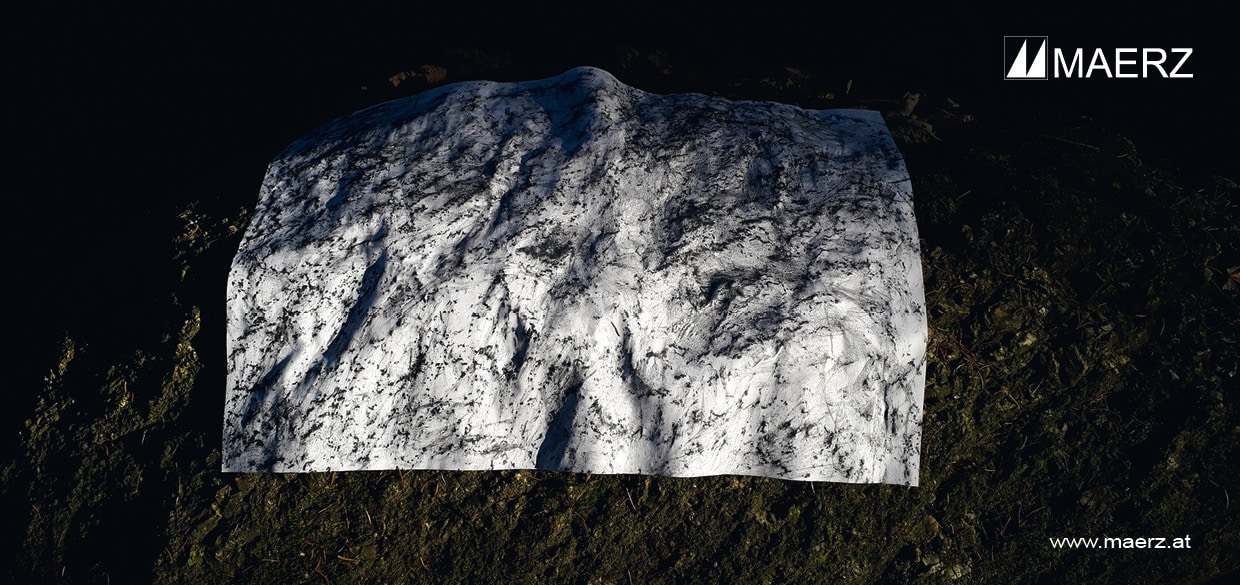

Was macht die Künstlerin? Sie identifiziert den Ort an der Grenze als einen traumatisierenden Ort, oder besser, einen Traumatisierten Ort. Kann ein Ort ein Trauma haben? Kann die Landschaft auf die Couch? Wer befragt hier wen? Wir kommen der Sache näher. Es geht um die Beziehung zwischen Raum, Ort, Körper, Geschichte und Erinnerung. Kurz bevor die ehemalige Grenze ganz zu verschwinden droht, macht Julia Dorninger sich auf den Weg in den Wald. Sie betritt die ehemalige Todeszone, längs und quer zur Grenze. Sie spannt Papierfahnen zwischen Bäume, sucht am Boden Material zum Malen – und malt. Die unmittelbare Atmosphäre der Situation wird festgehalten. Aber auch die Erinnerung, also das, was sie nicht sieht. Wahrscheinlich wird vielmehr das Nicht-Sichtbare gemalt. Manches Mal, ohne auf das Papier zu sehen. Es ist ein wenig wie in der Allegorie von Borges. Die Bögen werden größer und größer, bis sie das Territorium bedecken.

Die Künstlerin könnte ein Foto machen und daheim malen. Oder einen Sessel mitnehmen und auf einem Block zeichnen. Nein. Das Papier soll so groß wie möglich gespannt oder auf den Boden gelegt werden. Nicht in der statischen Ruhe entstehen die Bilder (oder nennen wir sie Karten), sondern in Bewegung. Der Raum wird performativ befragt und erfahren, die Spuren werden festgehalten. Denken, Handeln, Bewegen und Agieren also, im mit Geschichte und Geschichten aufgeladenen Raum. Das Ergebnis ist eine Mischung aus historischen Fakten, territorialen Gegebenheiten, persönlicher Erinnerung (an die Kindheit im Mühlviertel) und individueller Übersetzung von Atmosphäre.

„What the trees tell us“, heißt eine Bilderserie, „What the stones tell us“ eine andere.

Julia Dorninger hat den Kartenbegriff erweitert, und sie erweitert auch den Natur- und Bildbegriff. Der Wald kann noch so sehr verwachsen, er bleibt ein Stück hochpolitische Natur. ES braucht also den Zusammenschluss von Körper, Bewegung, eigener Geschichte, Recherche, Papier, Tusche und Graphit. So geht künstlerische Forschung. Man möchte gerne dabei sein, wenn die Künstlerin gestikulierend zwischen den Bäumen malt, der Wind das Papier bis an die Zerreißprobe spannt, sich Falten im Papier mit feinen Tuschefahrern vermengen. Man will dabei sein, will helfen, das Papier zu wickeln, will mitzeichnen, will rund um die Papiere tanzen, Schatten werfen, verwischen. Wir sehen uns an der Grenze, wir sehen uns im Wald.

[1] Ransmayr, Christoph: Im blinden Winkel. Brandstätter, Wien 1985.

[2] Tabor, Jan: Über die Grenze. In: Ransmayr, Christoph: Im blinden Winkel. Brandstätter, Wien 1985.

[3] [3] Tabor, Jan: Über die Grenze. In: Ransmayr, Christoph: Im blinden Winkel. Brandstätter, Wien 1985, S. 28.